케이트 블란쳇은 단순한 명배우를 넘어, 복합적이고도 모순적인 여성 캐릭터를 생생하게 살아내는 연기자로 평가받는다. 그녀는 권위와 욕망, 불안과 상실, 사랑과 통제 사이에 놓인 인물들을 연기하며, 시대와 인간 본성에 대한 깊은 탐색을 이어왔다. 《타르》, 《캐롤》, 《블루 재스민》은 그녀가 만들어낸 여성 인물의 세계이자, 감정과 권력의 미세한 결을 보여주는 대표작들이다.

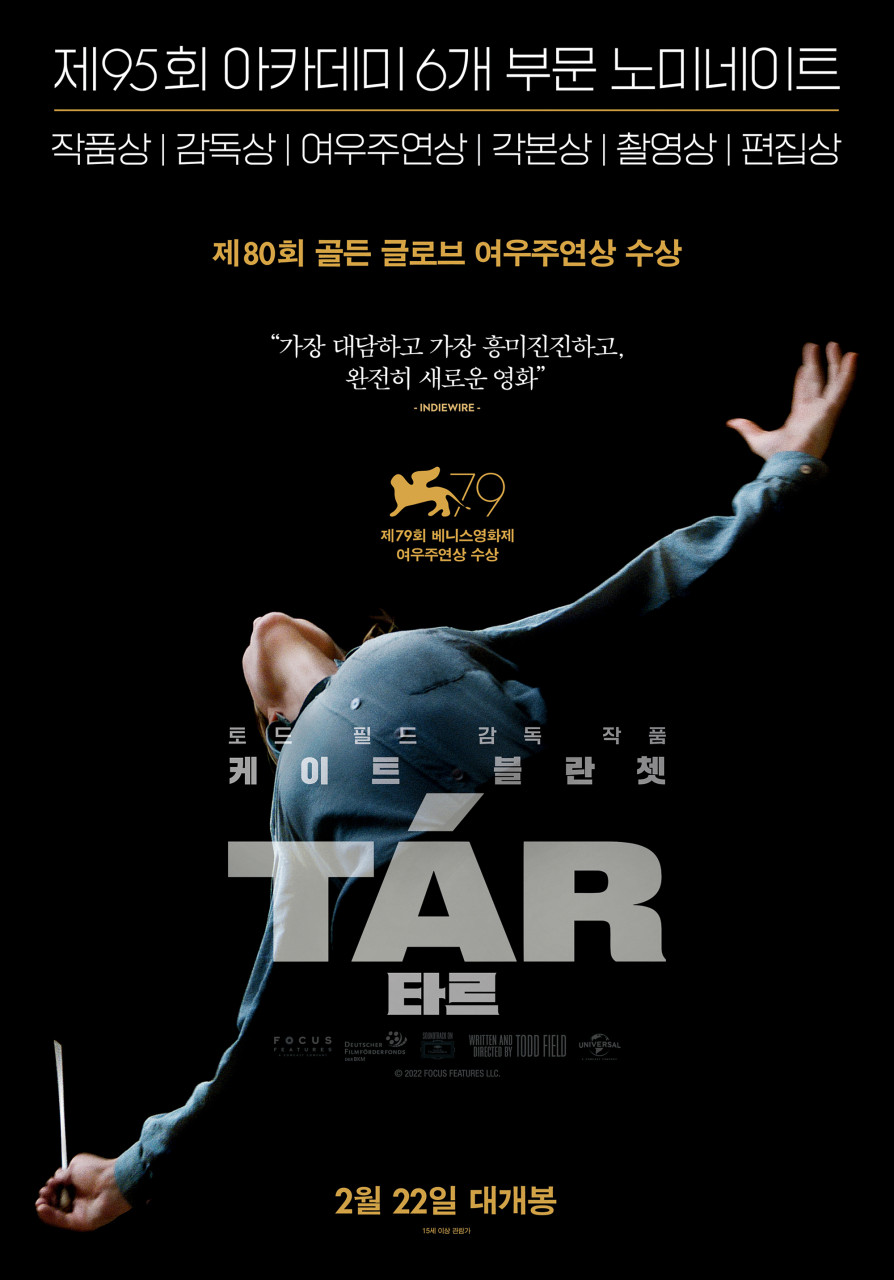

권력의 무게와 몰락의 감정 – 《타르》

《타르》(2022)에서 케이트 블란쳇은 세계적인 여성 지휘자 ‘리디아 타르’ 역을 맡아, 예술적 권력과 그 붕괴를 정교하게 표현했다. 타르는 음악계 최고의 자리에 오른 인물이지만, 그 권력과 통제력이 무너져 가는 과정을 겪는다. 블란쳇은 이 인물을 단순한 ‘권력자’로 소비하지 않고, 내면의 불안과 집착을 입체적으로 구축한다. 특히 타르가 무대 위에서 지휘를 할 때의 절대적인 확신과, 사생활 속에서의 통제 불가능한 혼란은 날카로운 대비를 이룬다. 블란쳇은 이 극단을 오가는 감정선을 이질감 없이 연결시키며, 타르라는 인물이 가진 인간적 결핍을 드러낸다. 그녀는 목소리의 강약, 시선의 방향, 손끝의 떨림까지 조절하며, '완벽함 뒤의 균열'을 연기로 구체화한다. 이 작품은 권력을 가진 여성이 어떤 방식으로 붕괴되는가를 보여주는 동시에, 권력 그 자체가 인간을 어떻게 마모시키는지를 묻는다. 블란쳇은 이 어려운 주제를 섬세하면서도 대담하게 풀어내며, 현대 사회 속 여성 리더의 복잡한 현실을 감정의 언어로 번역한다.

금기와 사랑 사이의 연민 – 《캐롤》

《캐롤》(2015)은 1950년대 보수적인 미국 사회 속에서 두 여성 간의 사랑을 그린 영화다. 케이트 블란쳇은 중산층 여성 ‘캐롤’을 연기하며, 금기를 넘는 사랑의 감정과, 한 여성이 자신을 지켜내기 위한 내적 갈등을 절제된 방식으로 보여준다. 그녀의 연기는 대사보다는 시선과 침묵, 몸짓을 통해 감정의 깊이를 전달한다. 캐롤은 결혼 생활을 유지하는 동시에, 자신의 진짜 욕망을 부정하지 않는다. 블란쳇은 이중적인 감정 상태—죄책감과 자유에 대한 갈망—을 마치 음악처럼 유려하게 표현한다. 특히 젊은 여성 테레즈와 함께 있는 장면에서 그녀는 한없이 부드럽고 따뜻한 얼굴을 하다가도, 이 관계가 현실에 미칠 파장을 인식하는 순간 다시 냉정한 현실 속 여인으로 돌아온다. 이 영화에서 블란쳇은 ‘사랑하는 여성’의 전형을 연기하는 것이 아니다. 그녀는 억압된 시대 안에서도 자신을 지키려는 인간의 본능, 그리고 사랑 앞에서 흔들리는 존재를 살아낸다. 그녀의 캐롤은 사랑의 대상이면서도, 시대에 맞서 싸우는 서사의 주인공이다.

이상과 현실 사이에서 무너지는 자아 – 《블루 재스민》

《블루 재스민》(2013)은 케이트 블란쳇에게 아카데미 여우주연상을 안겨준 작품이다. 그녀는 사회적 몰락을 겪은 여성 ‘재스민’을 연기하며, 상류층의 허위의식과 자아 붕괴를 극적으로 그려낸다. 재스민은 과거의 부와 명예를 잃은 후에도 여전히 허영에 매달리며 현실을 외면하려고 한다. 블란쳇은 재스민의 감정선을 가식 없이 날 것으로 표현한다. 감정이 무너지는 순간의 얼굴, 거울 앞에서 스스로를 설득하는 독백, 술에 취해 감정의 선을 잃어가는 장면에서 그녀의 연기는 날카롭고 고통스럽다. 특히 현실을 인정하지 않으려 할수록 더 깊은 혼란에 빠지는 모습은, 한 인간의 내면 붕괴 과정을 가장 설득력 있게 보여준다. 《블루 재스민》은 한 인물이 무너지는 과정을 따라가는 동시에, 우리가 붙잡고 있는 ‘정체성’이라는 것이 얼마나 취약한 것인지를 보여준다. 블란쳇은 이 복잡한 감정의 진폭을 명확하게 그려내며, 단순한 몰락이 아닌 ‘존재의 해체’라는 서사를 완성한다.

결론:

케이트 블란쳇은 ‘강한 여성’을 연기하는 배우가 아니라, ‘복잡한 인간’을 연기하는 예술가다. 그녀는 《타르》의 권력과 파괴, 《캐롤》의 사랑과 금기, 《블루 재스민》의 상실과 붕괴를 통해, 여성 서사를 더욱 입체적이고 정교하게 만들어낸다. 그녀의 연기는 우리가 외면했던 감정과 질문들을 조용하지만 강하게 일깨운다. 블란쳇은 한 시대를 대표하는 배우가 아니라, 그 시대를 해석하는 감정의 언어다.

'영화·드라마 해석 🎬' 카테고리의 다른 글

| 샤를리즈 테론의 극단적 변신과 여성 서사 (몬스터, 매드맥스, 롱 샷) (1) | 2025.03.27 |

|---|---|

| 아담 드라이버의 감정 연기와 내면 서사 (결혼 이야기, 패터슨, 아넷) (1) | 2025.03.27 |

| 키아누 리브스의 조용한 감정 서사 (존 윅, 매트릭스, 워킹 인 더 클라우드) (0) | 2025.03.27 |

| 마허샬라 알리의 깊은 시선과 서사 연기 (문라이트, 그린북, 스완 송) (0) | 2025.03.27 |

| 플로렌스 퓨의 자아 찾기 서사 (리틀 우먼, 더 원더, 돈 워리 달링) (0) | 2025.03.26 |